Reallabor Fraport (Artikel)

Reallabor zur Skalierung bidirektionalen Ladens am Beispiel des Flughafens Frankfurt

Forschungsprojekt ReSkaLa@FRA

ReSkaLa@FRA ist ein Forschungsprojekt, das die Nutzung bidirektionalen Ladens von Elektrofahrzeugen am Flughafen Frankfurt betrachtet. Dazu wird ein geschlossenes Reallabor eingerichtet, in dem die Ladeinfrastruktur unter realen Bedingungen getestet wird.

Projektdauer

01.09.2023 – 31.08.2027

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert das Projekt bis 2027 mit rund fünf Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Elektro-Mobil“ , das Innovationen im Bereich Elektromobilität unterstützt und zu einem klimafreundlicheren Verkehr beitragen soll. Ergänzend investieren die Projektpartner gemeinsam weitere 4,1 Millionen Euro in das Vorhaben

Was ist bidirektionales Laden?

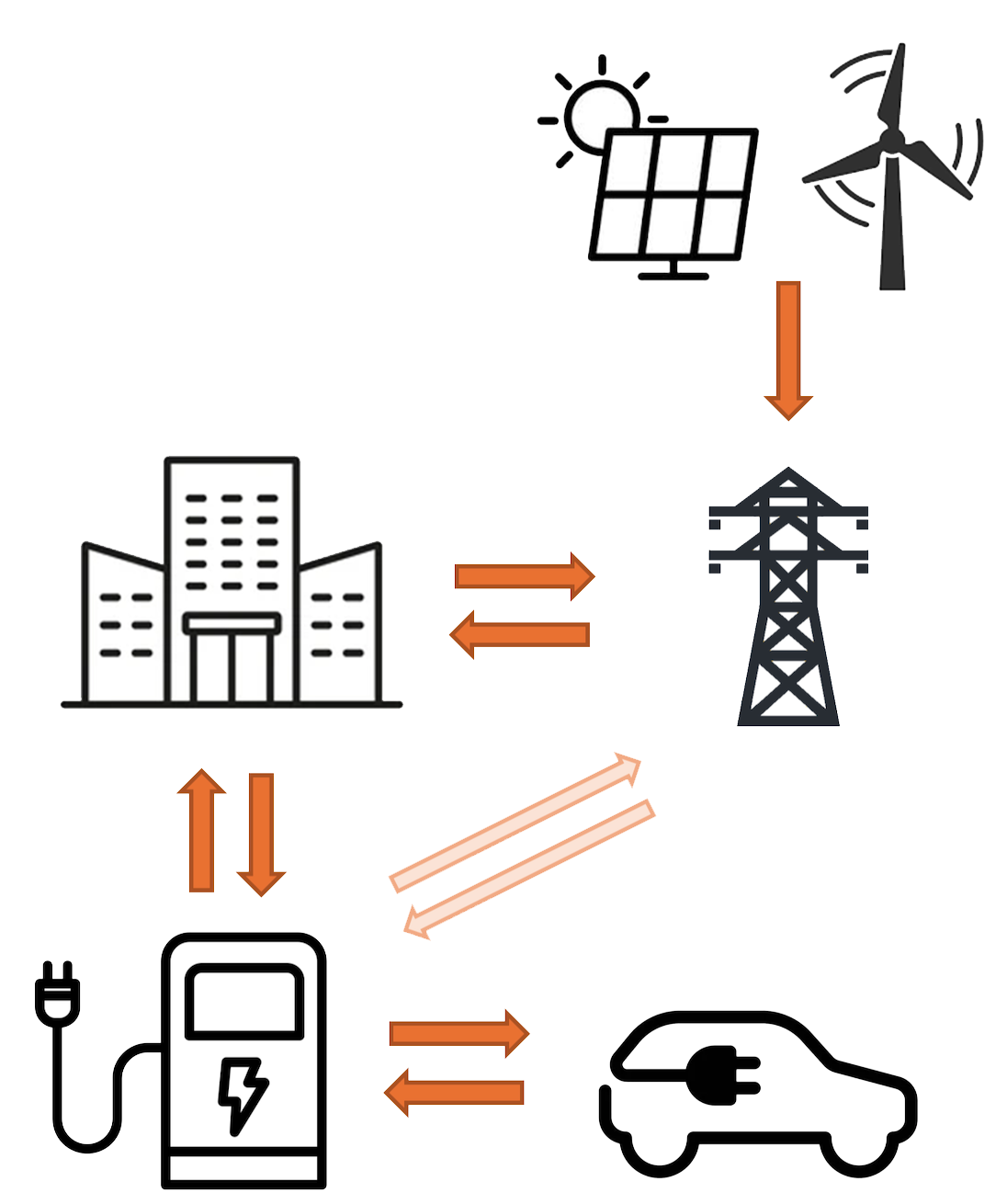

Elektrofahrzeuge (EVs) | Vehicle-to-Grid (V2G)

Elektrofahrzeuge (EVs) verfügen über die Fähigkeit, nicht nur Strom aus dem Netz zu beziehen, sondern über die Ladeinfrastruktur auch wieder in das Stromnetz oder in lokale Systeme einzuspeisen.

Im Rahmen von Vehicle-to-Grid (V2G) kann Energie in das öffentliche Stromnetz zurückgeführt werden, während Vehicle-to-Home (V2H) bzw. Vehicle-to-Building (V2B) die Nutzung des gespeicherten Stroms zur Versorgung eines Gebäudes ermöglichen. Damit dienen bidirektional ladende Fahrzeuge als Instrument zur Integration erneuerbarer Energien, indem sie die zeitliche Entkopplung von Stromerzeugung und -nutzung überbrückt und eine Synchronisation von Angebot und Nachfrage herstellen.

Projektziel ReSkaLa@FRA

Projektziel

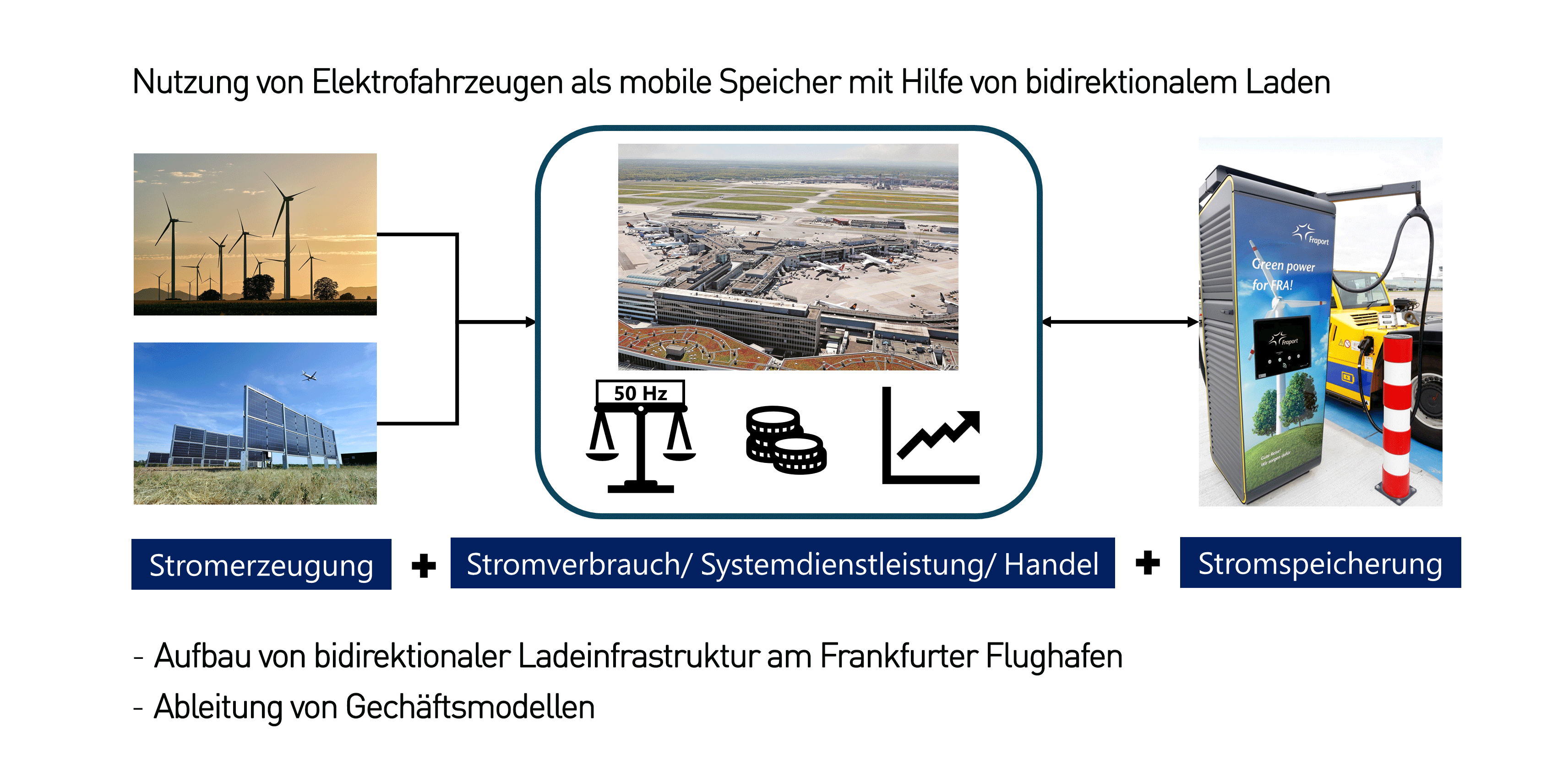

Das Projekt hat zum Ziel, Elektrofahrzeuge durch bidirektionales Laden als flexible, mobile Speicher in das Energiesystem einzubinden. Dabei werden drei zentrale Bereiche des Energiewirtschaft miteinander verknüpft: die Stromerzeugung, die Stromnutzung und die Stromspeicherung. Auf der Erzeugungsseite stehen erneuerbare Energien, insbesondere Photovoltaik und Windkraft im Rahmen von Power Purchase Agreements (PPA). Diese Energie muss effizient in bestehende Verbrauchs- und Vermarktungsstrukturen integriert werden. Hier setzt das Energiemanagement an, das neben dem klassischen Stromverbrauch auch die Erbringung von Systemdienstleistungen sowie den Stromhandel umfasst. Als Bindeglied dienen Elektrofahrzeuge, die überschüssige Energie in ihren Batterien aufnehmen, bei Bedarf wieder abgeben und so als flexible Speicher Erzeugung und Verbrauch zeitlich entkoppeln sowie zusätzlichen Mehrwert schaffen.

Ein zentrales Element des Projekts ist der Aufbau einer bidirektionalen Ladeinfrastruktur am Frankfurter Flughafen, die sowohl den Betrieb als auch die Erprobung dieser Konzepte im Realbetrieb ermöglicht. Auf dieser Basis sollen Geschäftsmodelle entwickelt werden, die technische Machbarkeit, wirtschaftliche Attraktivität und systemische Nutzenaspekte miteinander verbinden.

Das Projektkonsortium

Fraport

Fraport tritt in diesem Projekt in einer besonderen Rolle auf, da das Unternehmen gleichzeitig Netzbetreiber, Charge Point Operator (CPO) und Nutzer ist.

Als internationaler Flughafenbetreiber verfügt Fraport am Standort Frankfurt über eine Fahrzeugflotte von rund 4.000 Fahrzeugen, die nach und nach elektrifiziert werden soll und damit ein großes Potenzial für den Einsatz bidirektionaler Ladeinfrastruktur bietet. Zu den zentralen Tätigkeiten zählen die elektronische Installation und Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur sowie die Entwicklung und Verwertung von Geschäftsmodellen im Kontext des Flughafenbetriebs.

Hamburger Energienetze

Die Hamburger Energienetze übernehmen im Projekt die Rolle des IT-Backendbetreibers für die Elektromobilität.

Als Verteilnetzbetreiber versorgen sie rund 1,2 Millionen Haushalte und Gewerbetreibende in Hamburg und stellen mit eRound das IT-Backend für mehr als 11.000 Ladepunkte bereit. Ihre zentralen Tätigkeiten im Projekt umfassen die Entwicklung eines intelligenten Last- und Lademanagements sowie die Implementierung geeigneter Schnittstellen, insbesondere auf Basis der Kommunikationsnorm ISO 15118-20. Die ISO 15118-20 ermöglicht dabei die standardisierte Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur und bildet die Grundlage für intelligentes sowie bidirektionales Laden.

Hochschule Darmstadt

Die Hochschule Darmstadt übernimmt im Projekt die energieökonomische und -technische Begleitforschung.

Als Hochschule für angewandte Wissenschaft mit rund 16.000 Studierenden in 60 Studiengängen bringt sie fundierte wissenschaftliche Expertise ein. Zu den zentralen Tätigkeiten zählen die Analyse der Rahmenbedingungen sowie die Evaluation, Validierung und Transfer der Ergebnisse und potentieller Geschäftsmodelle.

Projektschwerpunkte | Hauptaktivitäten

Die Schwerpunkte und Hauptaktivitäten des Projekts umfassen ein breites Spektrum an technischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Aufgaben.

Im ersten Schritt wird ein technisches Umsetzungskonzept entwickelt, das die relevanten technischen Anforderungen sowie die ökonomischen Rahmenbedingungen berücksichtigt und so die Grundlage für die Realisierung bildet. Darauf folgt die elektrotechnische Installation sowie die Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur, die den operativen Einsatz bidirektionaler Ladeprozesse ermöglicht.

Ein weiterer zentraler Baustein ist die Entwicklung, Integration und der Test eines intelligenten Last- und Lademanagements, das sowohl Netzanforderungen als auch Nutzerbedürfnisse berücksichtigt und eine effiziente Steuerung der Lade- und Entladeprozesse sicherstellt. Parallel dazu werden Geschäftsmodelle entwickelt, die eine wirtschaftliche Nutzung der Technologie ermöglichen, sowie deren Verwertungsstrategien vorbereitet.

Ergänzend wird eine umfassende Begleitforschung durchgeführt, die ökonomische und technische Fragestellungen analysiert. Auf dieser Basis werden fundierte Handlungsempfehlungen erarbeitet, die den Transfer der Projektergebnisse in die Praxis unterstützen und eine nachhaltige Nutzung der entwickelten Konzepte ermöglichen.

Ergebnisse | Erkenntnisse

Regulatorische Rahmenbedingungen

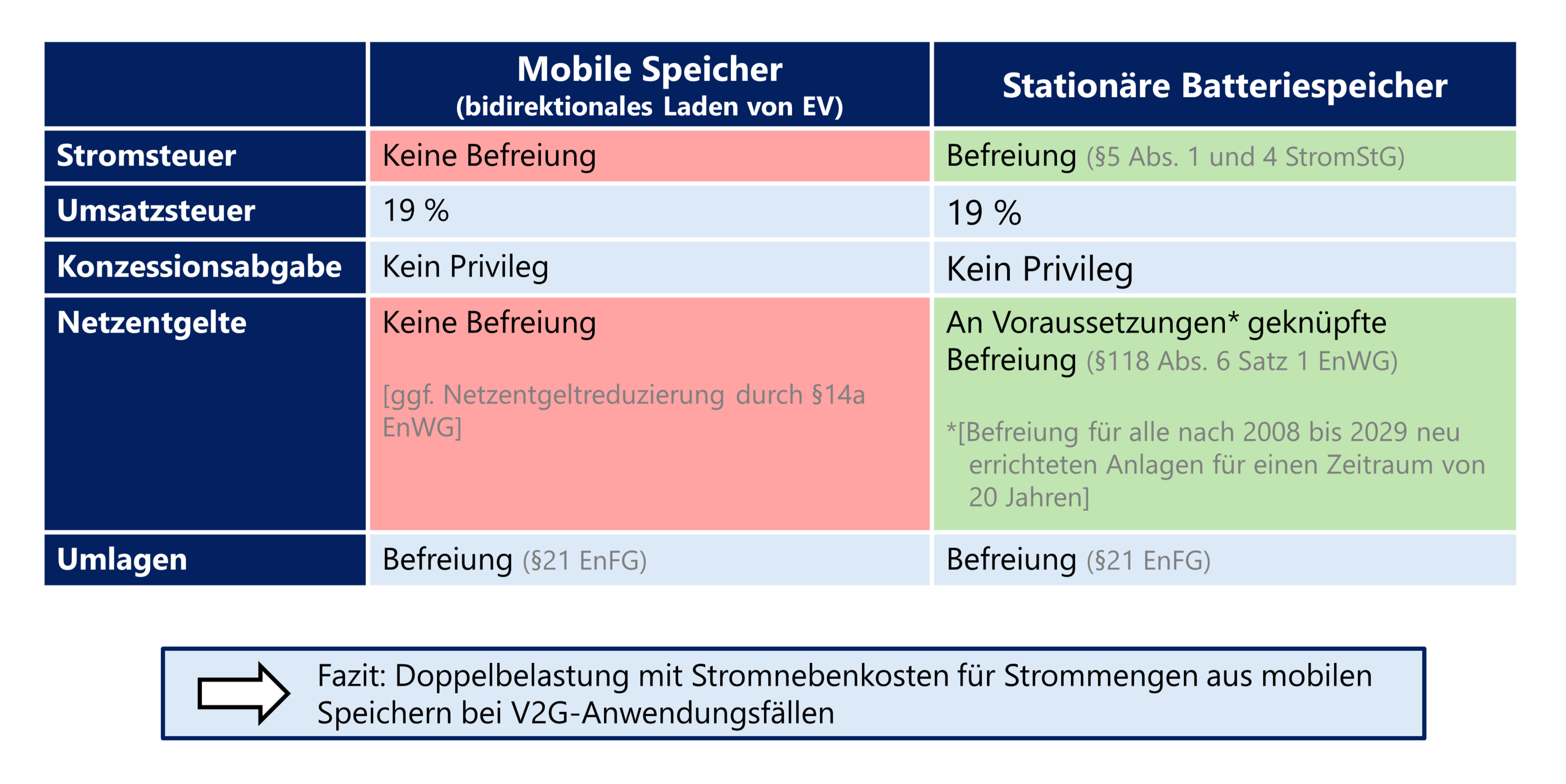

Die Übersicht macht deutlich, dass mobile Speicher in Form von bidirektional ladenden Elektrofahrzeugen regulatorisch benachteiligt sind. Während stationäre Batteriespeicher bei von Stromsteuer (§5 Abs. 1 und 4 StromStG) befreit sind und unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Befreiung von Netzentgelten (§118 Abs. 6 EnWG) erhalten können, gilt dies für mobile Speicher nicht. Sie müssen sowohl Stromsteuer als auch Netzentgelte in voller Höhe entrichten. Für beide Speicherarten gelten hingegen die Umsatzsteuer von 19 % sowie das Fehlen von Privilegien bei der Konzessionsabgabe. Eine Befreiung von weiteren Umlagen nach §21 EnFG wird sowohl für stationäre als auch für mobile Speicher gewährt.

Fazit: Mobile Speicher sind im Vergleich zu stationären Batteriespeichern regulatorisch benachteiligt, da bei V2G-Anwendungsfällen eine Doppelbelastung mit Stromnebenkosten entsteht, die ihre Wirtschaftlichkeit erheblich einschränkt.

Mögliche Geschäftsmodelle

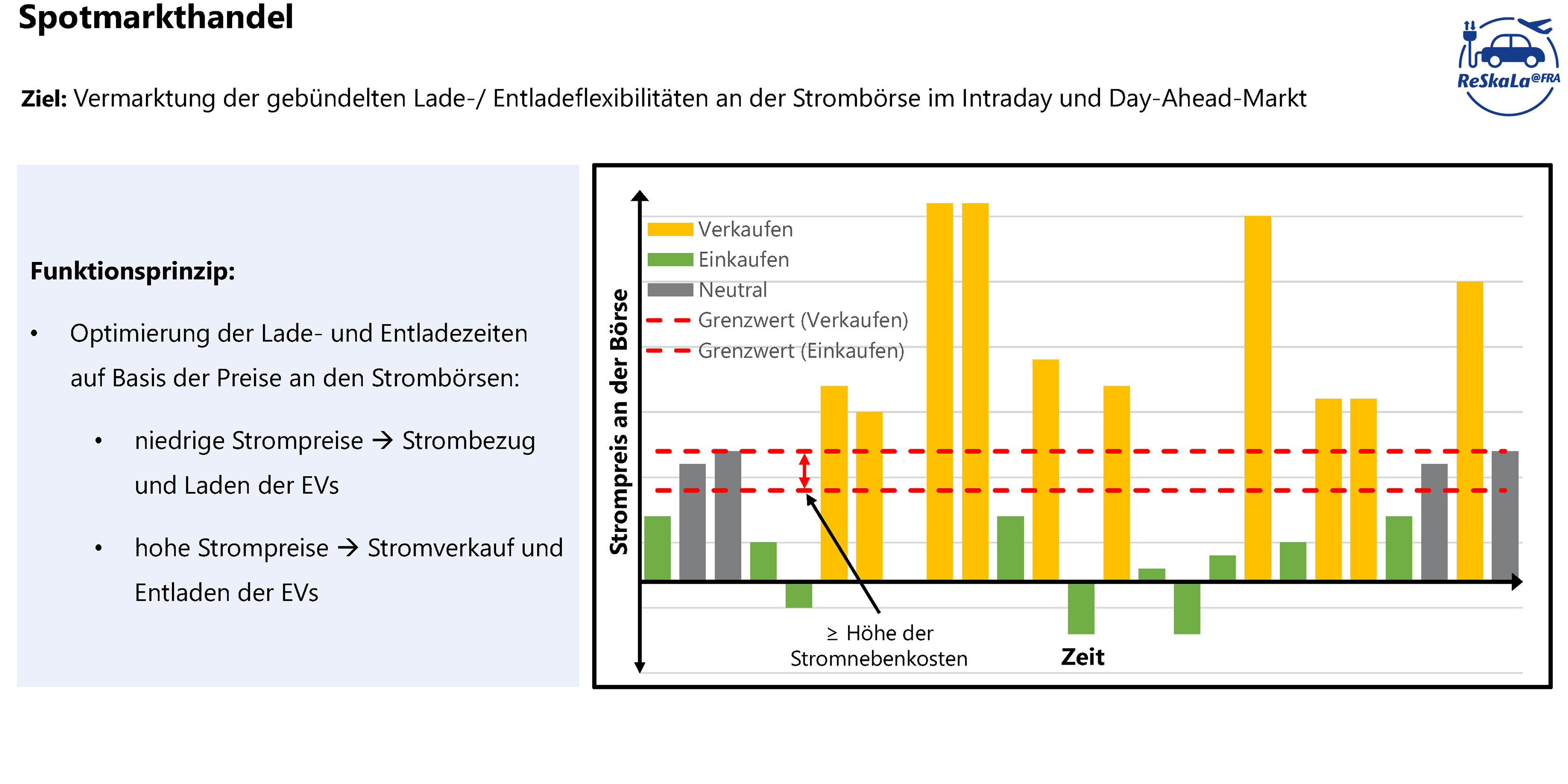

Beim Spotmarkthandel werden die Lade- und Entladeflexibilitäten von Elektrofahrzeugen gebündelt und über einen Aggregator an der Strombörse vermarktet.

Ziel ist die Teilnahme am Intraday- und Day-Ahead-Markt, um durch Preisschwankungen zusätzliche Erlöse zu erzielen.

Das Funktionsprinzip besteht darin, die Lade- und Entladezeiten dynamisch an die Strompreise anzupassen: Bei niedrigen Preisen laden die Fahrzeuge, während sie bei hohen Preisen gespeicherte Energie wieder ins Netz einspeisen.

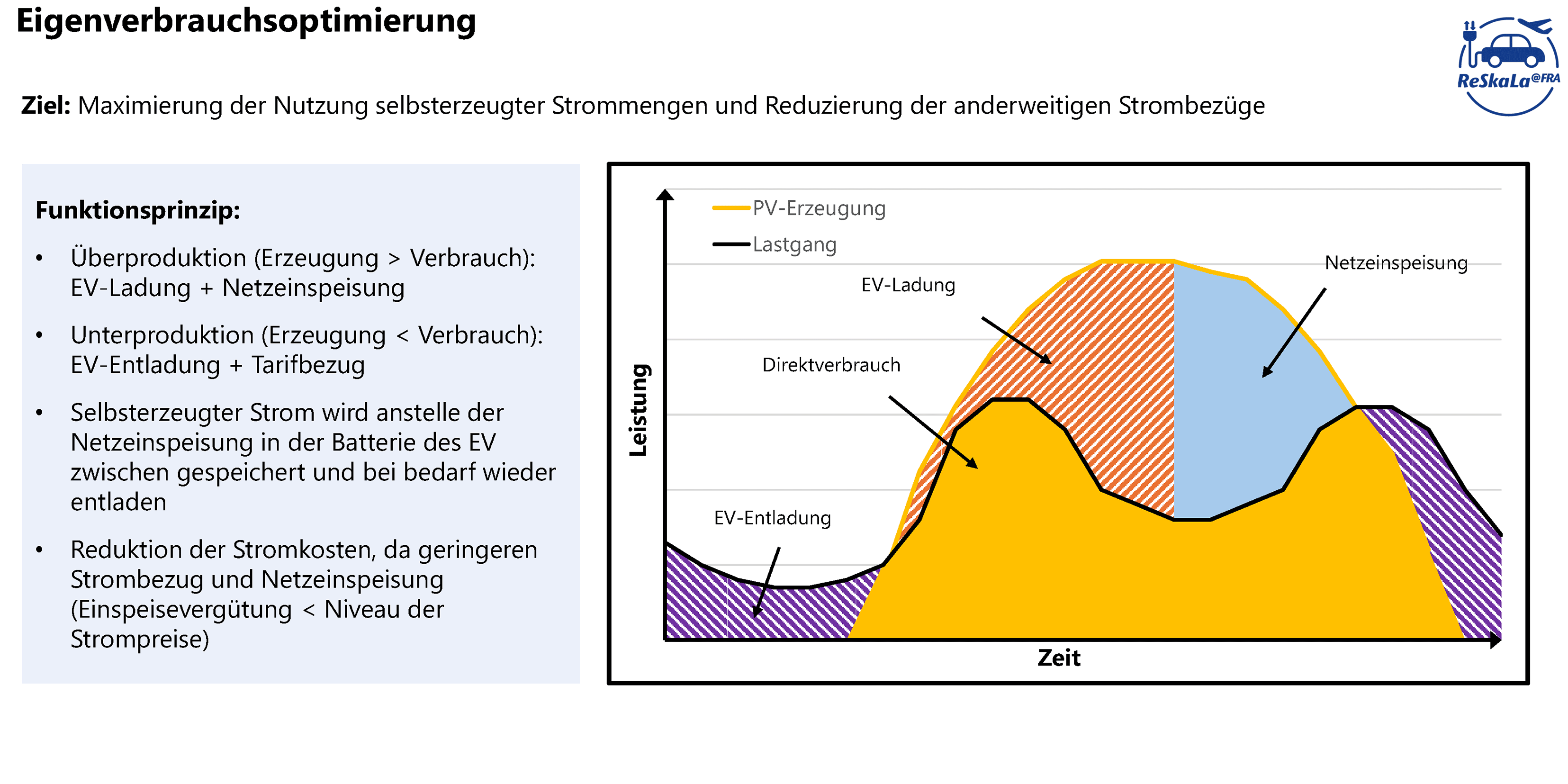

Die Eigenverbrauchsoptimierung zielt darauf ab, die Nutzung von selbst erzeugtem Strom – beispielsweise aus Photovoltaik – zu maximieren und den Bezug von Netzstrom zu reduzieren. Überschüsse aus der Erzeugung werden in den Batterien der Elektrofahrzeuge gespeichert und bei späterem Bedarf wieder genutzt. So lassen sich Stromkosten senken, da die Einspeisevergütung in der Regel niedriger ist als der Strompreis. Bei Unterproduktion wird der gespeicherte Strom aus den Fahrzeugen genutzt, wodurch Netzbezug und damit Kosten weiter reduziert werden.

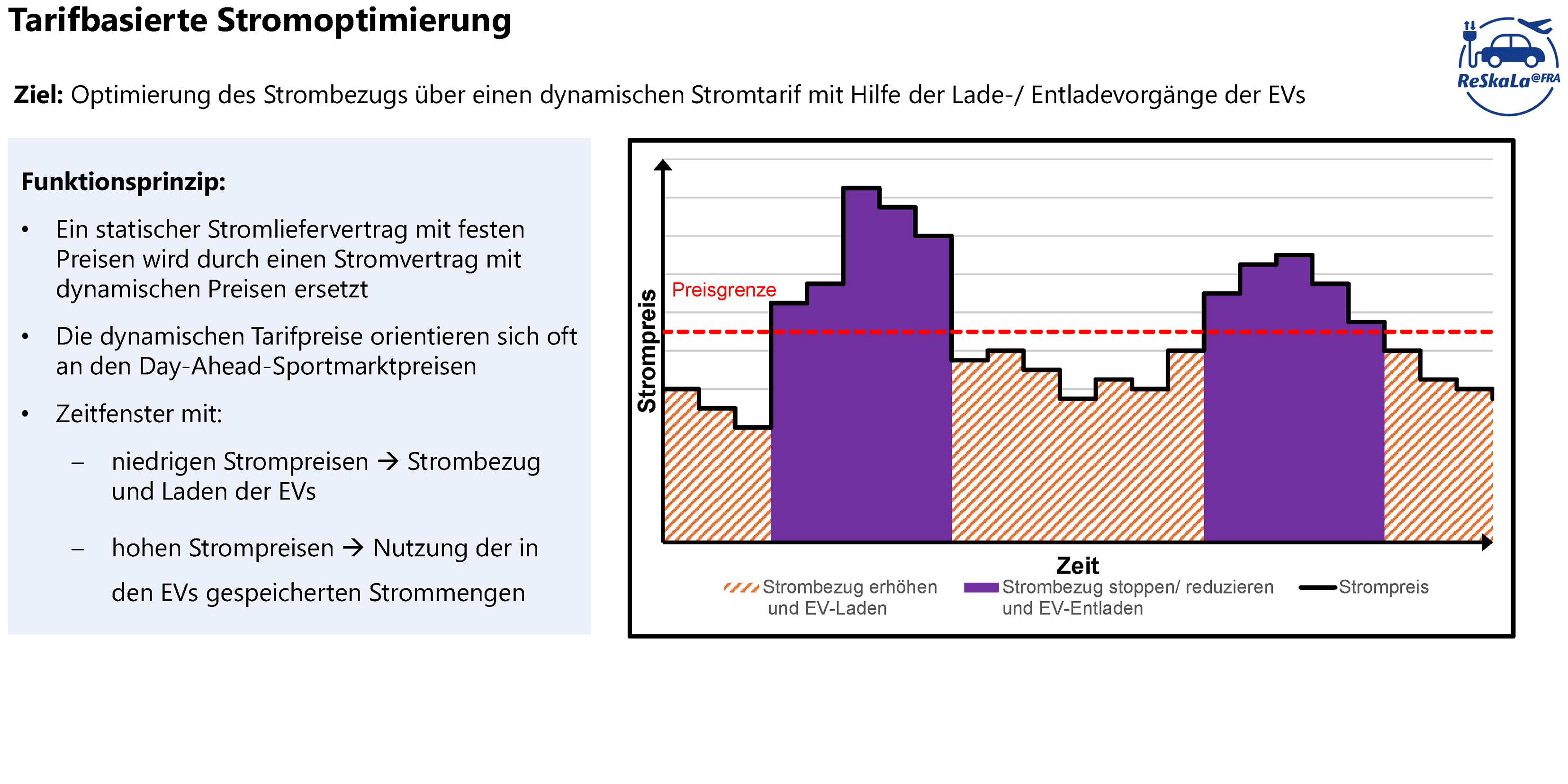

Dieses Geschäftsmodell basiert auf dem Einsatz dynamischer Stromtarife, die an die Preise des Day-Ahead-Marktes gekoppelt sind. Statt eines festen Strompreises schwankt der Bezugspreis je nach Marktbedingungen. Elektrofahrzeuge laden daher gezielt in Zeiten niedriger Preise und stellen bei hohen Preisen gespeicherte Energie bereit. Dadurch wird der Strombezug optimiert und Kosten können signifikant gesenkt werden.

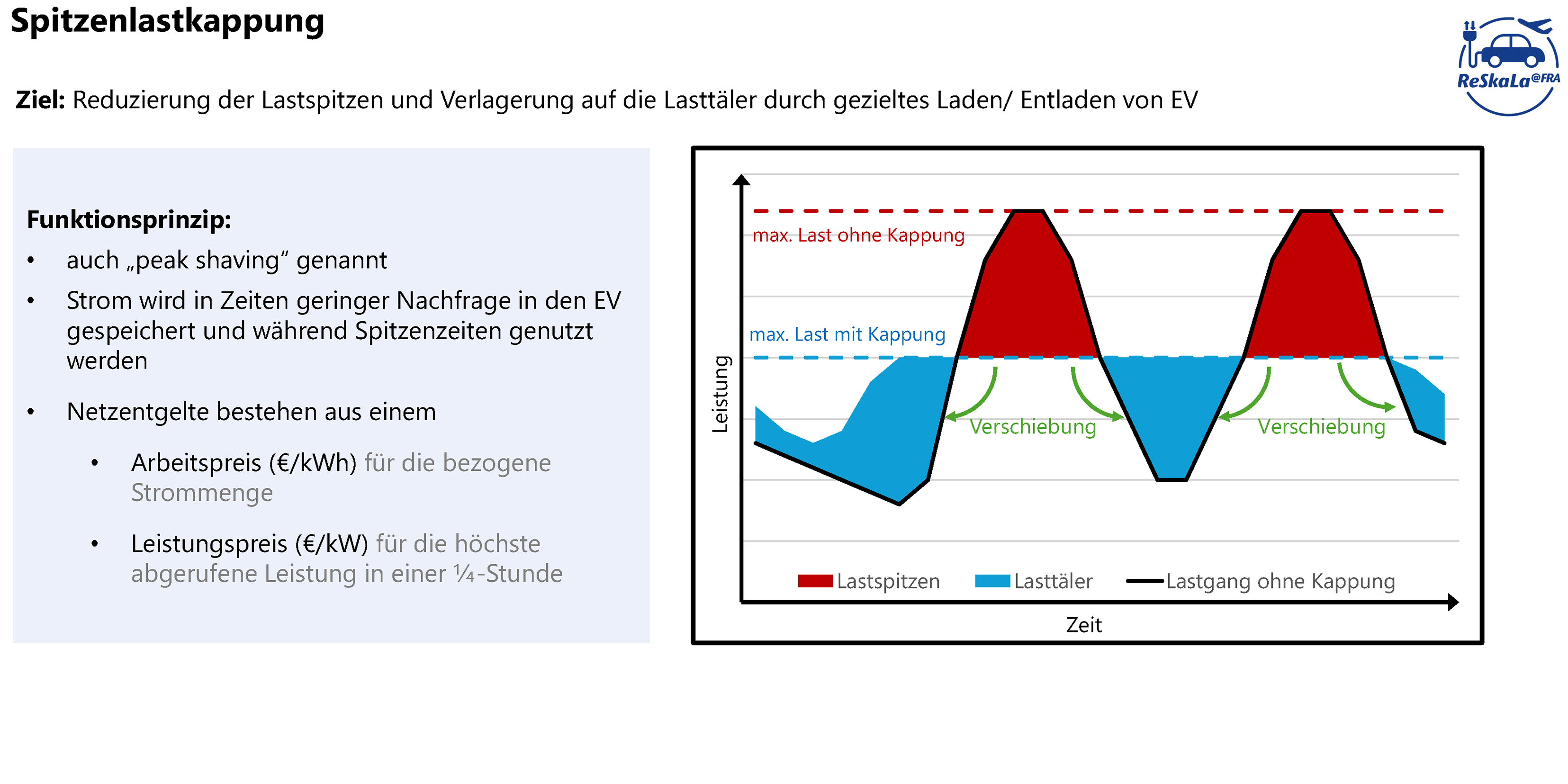

Die Spitzenlastkappung, auch Peak Shaving genannt, reduziert Lastspitzen im Stromverbrauch, indem Elektrofahrzeuge gezielt in Zeiten niedriger Nachfrage geladen und während Verbrauchsspitzen entladen werden. Dadurch wird die maximale Leistungsaufnahme gesenkt, was insbesondere bei den Netzentgelten relevant ist, da diese nicht nur nach Arbeitspreis (kWh), sondern auch nach Leistungspreis (kW in einer Viertelstunde) berechnet werden. Neben der Kostensenkung trägt dieses Modell zur Netzstabilität bei.

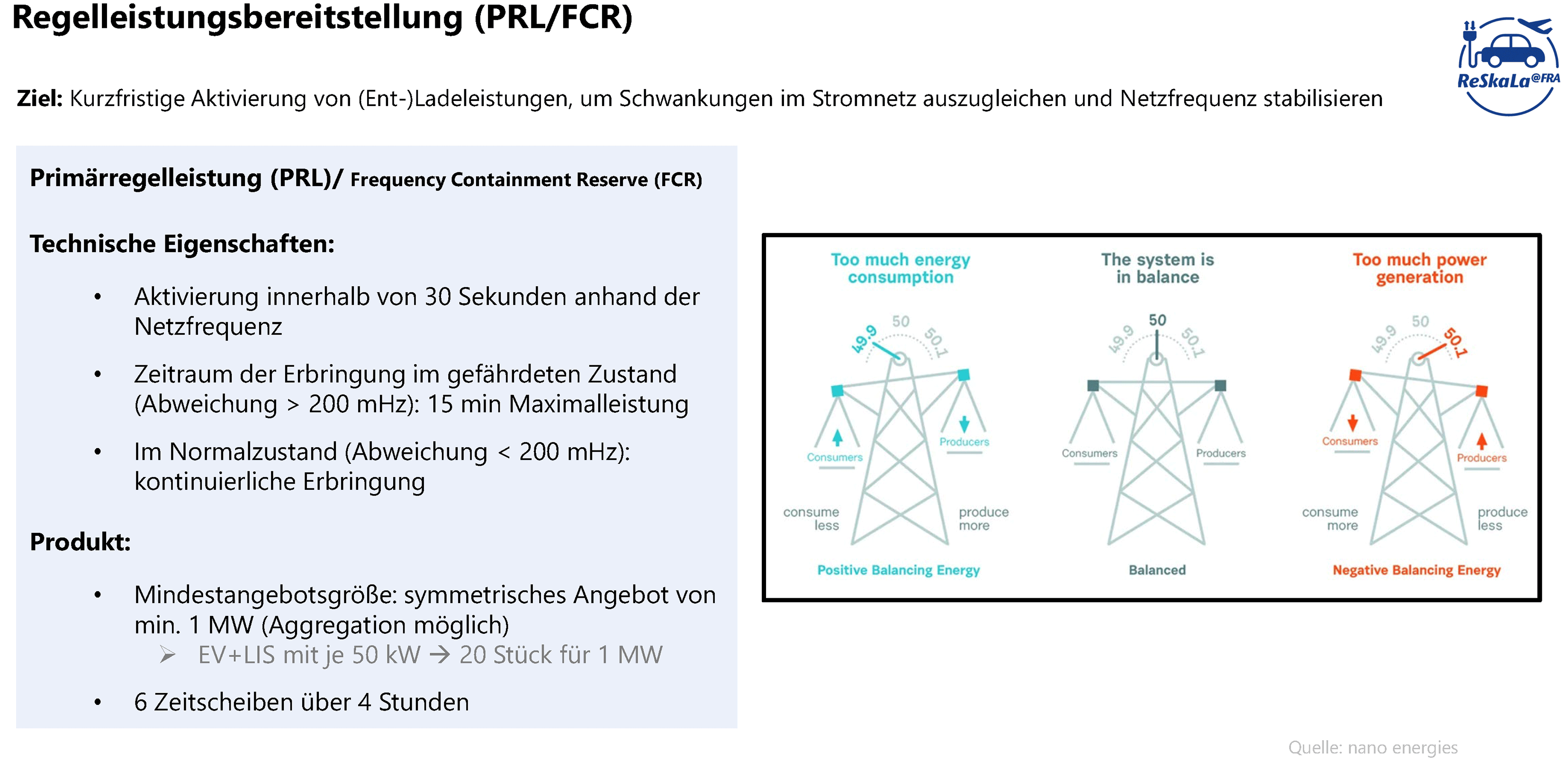

Bei der Regelleistungsbereitstellung stellen Elektrofahrzeuge kurzfristig Lade- oder Entladeleistung zur Verfügung, um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen und die Netzfrequenz bei 50 Hertz zu stabilisieren. Unterschieden wird dabei zwischen Primärregelleistung (PRL), auch Frequency Containment Reserve (FCR) genannt, und Sekundärregelleistung (SRL), auch automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) genannt. Beide werden abhängig von Abweichungen der Netzfrequenz automatisch aktiviert. Die Vergütung erfolgt über Leistungs- und Arbeitspreise im Rahmen von Ausschreibungen, die in sechs Zeitfenstern à vier Stunden pro Tag durchgeführt werden. Damit können Elektrofahrzeuge aktiv zur Versorgungssicherheit beitragen.

Aktueller Fachbeitrag "Batterien zweiter Klasse?"

Wir freuen uns über die Veröffentlichung unseres neuen Fachbeitrags „Batterien zweiter Klasse? – Wie Regulierung bidirektionales Laden benachteiligt“ in der Zeitschrift et – Energiewirtschaftliche Tagesfragen.

Der Artikel analysiert die aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen für das bidirektionale Laden und stellt einen Vergleich zwischen stationären und mobilen Speichern her. Darüber hinaus werden konkrete Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis formuliert, um bestehende Hürden abzubauen und die Nutzung bidirektionaler Ladeansätze zu fördern.

Bidirektionales Laden kann wesentlich zur Integration erneuerbarer Energien, zur Netzstabilität und zur Flexibilisierung des Energiesystems beitragen. Derzeit wird dieses Potenzial jedoch durch regulatorische Beschränkungen stark eingeschränkt. Der Beitrag zeigt auf, dass eine angepasste Regulierung ein zentraler Hebel ist, um den Einsatz von Elektrofahrzeugen als flexible Energiespeicher zu ermöglichen und damit die Energiewende weiter voranzubringen.

Der Beitrag ist als Download verfügbar „Batterien zweiter Klasse? – Wie Regulierung bidirektionales Laden benachteiligt“.

Projektteam der h_da

Prof. Dr. Hendrik Grävenstein

Bereich Energiewirtschaft

Khang Nguyen Gia (Wiss. Mit.)

Bereich Energietechnik

Prof. Dr. Sebastian Herold

Bereich Energiewirtschaft

Janis Nold (Wiss. Mit.)

Bereich Energiewirtschaft

Lars Weispfenning (Wiss. Mit.)

Bereich Energietechnik

Prof. Dr. Kerstin Hooß

Bereich Energiewirtschaft

Prof. Dr. Ingo Jeromin

Bereich Energietechnik

Philipp Hess (Wiss. Mit.)

Bereich Energiewirtschaft

Prof. Dr. Athanasios Krontiris

Bereich Energietechnik

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Herold

Kommunikation Büro: D21, 318

Philipp Hess

Kommunikation Büro: D21, 315

Bereich Energietechnik (Wiss. Mitarb.)

Lars Weispfenning

Büro: D16, 1.06